10. Oktober 2025

Infos für alle Beschäftigten im Krankenhaus

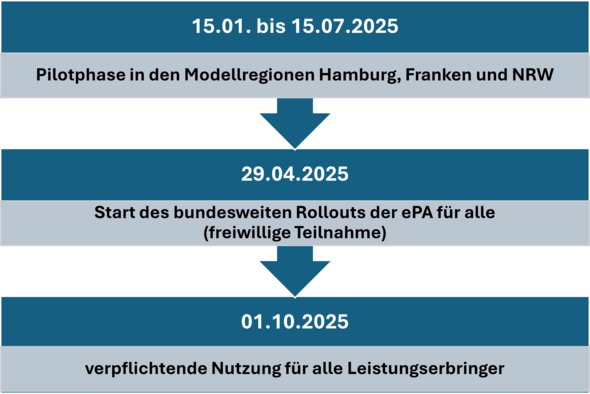

Zeitplan

Fragen und Antworten rund um die ePA für alle

Glossar

Weiterführende Links und Downloads

Zeitplan

- 15.01. bis 15.07.2025: Pilotphase in den Modellregionen Hamburg, Franken und NRW

- 29.04.2025: Start des bundesweiten Rollouts der ePA für alle (freiwillige Teilnahme)

- 01.10.2025: verpflichtende Nutzung für alle Leistungserbringer

© KGNW

© KGNW

(Stand: 20.08.2025)

Fragen und Antworten rund um die ePA für alle

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat einen umfassenden ePA-Fragenkatalog erarbeitet, der sich vor allem an Ärztinnen und Ärzten sowie das Pflege- und Verwaltungspersonal im Krankenhaus im Zusammenhang mit den rechtlichen Vorgaben richtet.

Die wesentlichen Inhalte des Fragekataloges sowie dessen grundsätzliche Ausrichtung sind mit

den anderen Leistungserbringerorganisationen der Bundesärztekammer (BÄK), der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sowie der Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) abgestimmt worden.

Auch hier gilt: Grundsätzlich sollten alle Mitarbeitenden im Krankenhaus, von Geschäftsführung über Prozessmanagement, IT, Ärzteschaft und Psychotherapie, Pflegefachpersonen bis hin zu Mitarbeitenden in der Patientenaufnahme im Krankenhaus, die Basisinformationen rund um die ePA kennen. Es gibt jedoch auch Informationen, die in der Praxis besonders eine Beschäftigten-Zielgruppe betreffen.

Der DKG-Fragenkatalog umfasst folgende Themengruppen:

- Vorhandensein einer ePA / Empfehlung, eine ePA zu nutzen

- Allgemeines zur Nutzung der ePA (Hinweis-, Dokumentationspflichten, Delegation)

- Befüllung der ePA

- Aktualisierung der ePA

- Löschung von Inhalten der ePA

- Einsichtnahme in die ePA durch Krankenhäuser

- Fragen zu Videosprechstunden

- Sonstige Fragen zur ePA

Der komplette Fragenkatalog lässt sich auf der Webseite der DKG downloaden oder nachfolgend einsehen (bitte per Pfeil ganz rechts aufklappen).

(Suchen über "Strg+F")

Elektronische Patientenakte (ePA) „für alle“

in der seit dem 15.01.2025 geltenden Fassung

DKG-Fragenkatalog

Nachfolgender Fragenkatalog dient der Beantwortung zahlreicher gestellter Fragen von Ärzten, Pflege- und Verwaltungspersonal im Krankenhaus im Zusammenhang mit den rechtlichen Vorgaben zur „ePA für alle“.Die wesentlichen Inhalte des Fragekataloges sowie dessen grundsätzliche Ausrichtung sind mit den anderen Leistungserbringerorganisationen der Bundesärztekammer (BÄK), der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sowie der Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) abgestimmt worden.

Stand: 14.03.2025

Version 2.0

Haftungsausschluss:

Die in dem DKG-Fragenkatalog dargestellten Feststellungen, gesetzlichen Grundlagen und Hinweise bilden die wesentlichen Sachverhalte ab, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzen keine individuelle rechtliche Beratung. Ferner können die allgemein formulierten Zusammenfassungen, Antworten und Hinweise nicht die konkreten Sachverhaltskonstellationen des jeweiligen Einzelfalles abbilden, sondern sind an die spezifischen Anforderungen anzupassen. Insofern übernimmt die Deutsche Krankenhausgesellschaft keine Haftung für die Anwendung der Feststellungen.Hinweis Geschlechtsneutralität:

Soweit im Folgenden Personen in der männlichen Form genannt werden, dient dies ausschließlich der besseren Lesbarkeit; es sind stets alle Geschlechter umfasst.Inhaltsverzeichnis

A. Vorhandensein einer ePA / Empfehlung, eine ePA zu nutzen1. Ist das Krankenhaus verpflichtet, sich Kenntnis darüber zu verschaffen, ob der Patient über eine ePA verfügt?

2. Muss das Krankenhaus den Patienten von sich aus auf die Möglichkeiten einer ePA hinweisen?

3. Müssen die Krankenhäuser auf Nachfrage des Patienten die Nutzung der ePA empfehlen?

4. Inwiefern ist eine Dokumentation ratsam, dass der Patient über keine ePA verfügt?

B. Allgemeines zur Nutzung der ePA (Hinweis-, Dokumentationspflichten, Delegation)

5. Welche Informationspflichten hat das Krankenhaus in Bezug auf die ePA? Wie kann man diese umsetzen?

6. Welche Dokumentationspflichten bestehen bei der ePA für alle?

7. Darf das Krankenhaus Aufgaben an sein Personal delegieren? Falls ja, welche?

8. Inwieweit ist die Delegation des Zugriffs auf die ePA an Dritte, die an der Behandlung beteiligt sind, rechtlich möglich?

9. Muss dokumentiert werden, welche konkrete Person die ePA befüllt/aktualisiert/gelöscht und/oder eingesehen hat?

C. Befüllung der ePA

10. Darf das Krankenhaus von sich aus die ePA befüllen?

11. Welchen gesetzlichen Verpflichtungen zur Befüllung unterliegt das Krankenhaus?

12. Welche Daten darf das Krankenhaus von sich aus in der ePA speichern?

13. Welche Daten muss das Krankenhaus auf Verlangen des Patienten speichern?

14. Muss die ePA auch befüllt werden, wenn die betreffenden Daten vom Krankenhaus nicht elektronisch verarbeitet werden bzw. bei diesem nicht in elektronischer Form vorliegen?

15. Wie definiert sich der „aktuelle Behandlungskontext“, für den die ePA jeweils nur zu befüllen ist?

16. Gibt es medizinische Daten, die das Krankenhaus nicht (auch nicht mit Einwilligungserklärung) in der ePA speichern darf/sollte, etwa Daten außerhalb eines aktuellen Behandlungskontextes?

17. Darf das Krankenhaus Daten in die ePA einstellen, die von den gesetzlichen Regelungen ab 15.01.2025 nicht explizit umfasst sind (z.B. ein Röntgenbild)? Welche Informationspflichten entstehen in diesem Fall, ist ggf. explizit eine Zustimmung des Patienten notwendig und welche Dokumentationspflichten gelten?

18. Muss das Krankenhaus dem Patienten eine Befüllung empfehlen?

19. Ist das Krankenhaus berechtigt, dem Verlangen des Patienten, Informationen in der ePA zu speichern, nicht nachzukommen, sofern das Krankenhaus der Ansicht ist, dass die Informationen nicht versorgungsrelevant sind?

20. Kann ein Patient einen Widerspruch gegen die Befüllung auf einzelne Daten/Dateien/Dokumente beziehen oder nur gegen die Befüllung insgesamt?

21. Darf der Arzt den Wunsch des Patienten nach einer teilweisen Befüllung der ePA (Weglassen von einzelnen Befunden) mit dem Argument ablehnen, das Weglassen der weiteren Befunde befördere ein falsches Gesamtbild?

22. Inwiefern muss das Krankenhaus die Daten, mit denen es die ePA befüllt, näher bezeichnen?

23. Ist das Krankenhaus verpflichtet, Metadaten der einzustellenden Informationen vollständig zu befüllen? Gibt es einen Unterschied zwischen strukturierten Daten (MIO-Dokumenten / FHIR-Daten) und generischen Dokumentenformaten (bspw. PDF)?

24. Inwiefern ist eine Dokumentation im Zusammenhang mit der Befüllung ratsam?

25. Muss das Krankenhaus den Patienten von sich aus auf etwaige Folgen des jeweiligen Widerspruchs hinweisen?

26. Wie muss der ausgeübte Widerspruch dokumentiert werden?

27. Darf ein Krankenhaus die Befüllung zeitlich nachgelagert vornehmen? Ggf. wie lange nach dem Patientenkontakt?

28. Muss das Krankenhaus eine Befüllung der ePA auch nach Ablauf der Zugriffsberechtigung (gesetzliche Voreinstellung 90 Tage) vornehmen?

29. Haftet das Krankenhaus, wenn es wichtige (haftungs- bzw. schadensrelevante) Informationen nicht in die ePA übermittelt?

29. Haftet das Krankenhaus, wenn es wichtige (haftungs- bzw. schadensrelevante) Informationen nicht in die ePA übermittelt, weil

a) die Informationen von ihm nicht in semantisch und syntaktisch interoperabler Form verarbeitet werden,

b) die Informationen von ihm nicht elektronisch verarbeitet werden,

c) die Informationen aus vorangegangenen Behandlungen sind,

d) die Informationen keinem Anwendungsfall oder weiteren Datenobjekten zuzuordnen sind.

30. Was gilt im Zusammenhang mit der Einstellung von Befunden, die mit dem Patienten noch nicht besprochen sind?

D. Aktualisierung der ePA

31. Darf oder muss das Krankenhaus von sich aus Inhalte der ePA aktualisieren?

32. Darf oder muss das Krankenhaus Wünschen des Patienten nach einer Aktualisierung der ePA nachkommen?

33. Muss das Krankenhaus Inhalte der ePA auf Inkonsistenzen, Lücken oder Widersprüche zu anderen Informationsobjekten in der Telematikinfrastruktur prüfen und ggf. bereinigen?

34. Muss das Krankenhaus objektiv falsche Informationen in der ePA korrigieren?

35. Inwiefern muss das Krankenhaus den Patienten auf eine Aktualisierung hinweisen?

E. Löschung von Inhalten der ePA

36. Darf das Krankenhaus von sich aus Inhalte der ePA löschen?

37. Ist das Krankenhaus verpflichtet, auf Wunsch des Patienten Daten aus der ePA zu löschen?

38. Muss das Krankenhaus darauf hinweisen, dass das Löschen und Verbergen von Daten negative Folgen für die Behandlung des Patienten haben kann, da diese Daten in der Folge unter Umständen den in die Versorgung des Patienten einbezogenen Leistungserbringern nicht vorliegen?

39. Gibt es Löschfristen und wenn ja für welche Artefakte in der ePA eines Patienten?

F. Einsichtnahme in die ePA durch Krankenhäuser

40. Darf das Krankenhaus von sich aus Einsicht in die ePA nehmen? Bedarf es einer Aufforderung durch den Patienten?

41. Muss das Krankenhaus explizit nachfragen, ob der Patient einen Widerspruch erklärt hat oder im System nachprüfen, ob Widersprüche „zu finden sind“?

42. Muss das Krankenhaus den Patienten fragen, ob sein Zugriff begrenzt ist? Darf oder muss das Krankenhaus den Patienten auf mögliche Konsequenzen eines begrenzten Zugriffs aufmerksam machen?

43. Muss das Krankenhaus den gesamten Inhalt ansehen? Wie muss sich das Krankenhaus Kenntnis von den Inhalten der ePA verschaffen?

44. Inwieweit haftet das Krankenhaus, wenn es auf aufgrund von technischen Schwierigkeiten nicht auf die ePA oder Informationen darin zugreifen kann?

45. Wie kann sich das Krankenhaus Kenntnis von Inhalten der ePA verschaffen?

46. Muss das Krankenhaus bei jeder Behandlungssituation mit dem Patienten Einsicht in die ePA nehmen?

47. In welchem Umfang darf oder muss das Krankenhaus, sich Kenntnis über die Inhalte verschaffen, die der Patienten selbst in die ePA übertragen hat?

48. Welche (Mitwirkungs-)Pflichten treffen den Patienten im Umgang mit der ePA im Rahmen der Behandlung?

49. Wie muss das Krankenhaus mit den Ergebnissen der Einsichtnahme bei der Versorgung des Patienten umgehen? Inwieweit hat es die Ergebnisse der Einsichtnahme zu berücksichtigen?

50. Darf das Krankenhaus bei der Einsichtnahme in die ePA auf die Vollständigkeit und Richtigkeit der erhaltenen Ergebnisse vertrauen? Ist hierfür zwischen den einstellenden Personenkreisen zu unterscheiden (Befüllung durch Krankenhaus, Patienten, Krankenkassen)? Muss nach Daten/Anwendungsfällen unterschieden werden?

51. Was muss das Krankenhaus im Zusammenhang mit der Einsichtnahme dokumentieren? Wie muss dokumentiert werden?

G. Fragen zu Videosprechstunden

52. Ist das Krankenhaus im Rahmen einer Videosprechstunde verpflichtet, Einsicht in die ePA zu nehmen?

53. Gibt es bei der Videosprechstunde Besonderheiten, die das Krankenhaus hinsichtlich der ePA berücksichtigen muss?

H. Sonstige Fragen zur ePA

54. Welche Verarbeitungsrechte oder -pflichten gelten im Zusammenhang mit Privatleistungen bei gesetzlich Versicherten?

55. Gilt eine besondere Hinweispflicht des Krankenhauses, wenn mit der Datenspeicherung eine mögliche Diskriminierung oder Stigmatisierung des Patienten verbunden sein kann?

56. In welchen Fällen sind Einwilligungen vom Patienten einzuholen? Welche Form ist zu beachten?

A. Vorhandensein einer ePA / Empfehlung, eine ePA zu nutzen

1. Ist das Krankenhaus verpflichtet, sich Kenntnis darüber zu verschaffen, ob der Patient über eine ePA verfügt?Im Regelfall ist davon auszugehen, dass der Patient über eine ePA verfügt. Im Idealfall zeigt das Krankenhausinformationssystem (KIS) nach dem Stecken der eGK automatisch das Vorhandensein einer ePA an. Erfolgt keine automatische Anzeige, besteht keine Verpflichtung zur anlasslosen Nachfrage, es dann aber aus Krankenhaussicht sinnvoll sein, nach einer ePA zu fragen.

2. Muss das Krankenhaus den Patienten von sich aus auf die Möglichkeiten einer ePA hinweisen?

Der Patient wird von den Krankenkassen über die ePA informiert. Ein Hinweis des Krankenhauses darüber hinaus ist nicht erforderlich.

3. Müssen die Krankenhäuser auf Nachfrage des Patienten die Nutzung der ePA empfehlen?

Die Entscheidung, ob eine ePA genutzt wird oder nicht, ist Sache des Patienten und muss von ihm selbst getroffen werden. Auf Nachfrage sollte das Krankenhaus objektiv über die ePA informieren; dies schließt auch persönliche Meinungsäußerungen nicht aus. Bei einer skeptischen Haltung des Krankenhausarztes zur ePA sollte er den Patienten darauf hinweisen, dass dies die persönliche Einschätzung des Arztes ist und der Patient selbst und eigenverantwortlich entscheiden muss, ob er eine ePA nutzen möchte oder nicht. Auf eine ärztliche Empfehlung, die ePA nicht zu nutzen, sollte verzichtet werden.

4. Inwiefern ist eine Dokumentation ratsam, dass der Patient über keine ePA verfügt?

Es besteht keine Dokumentationspflicht des Krankenhauses. Mit einer Dokumentation sind aber alle an der Krankenhausbehandlung Beteiligten über die Nichtexistenz der ePA informiert.

B. Allgemeines zur Nutzung der ePA (Hinweis-, Dokumentationspflichten, Delegation)

5. Welche Informationspflichten hat das Krankenhaus in Bezug auf die ePA? Wie kann man diese umsetzen?Das Krankenhaus muss darüber informieren, - welche Daten es aus der konkreten Behandlung oder – sofern das Krankenhaus dies für erforderlich erachtet – aus vorangegangenen Behandlungen in die ePA einzustellen beabsichtigt.

- dass der Patient das Recht hat, der Einstellung von Daten – auch aus vorangegangenen Behandlungen – zu widersprechen, die Anlass zu Diskriminierung oder Stigmatisierung des Patienten geben können (insbesondere zu sexuell übertragbaren Infektionen, psychischen Erkrankungen, Schwangerschaftsabbrüchen) oder den Zugriff darauf zu beschränken;

- dass der Patient auch die Einstellung weiterer Behandlungsdaten in die ePA verlangen kann, soweit solche in der konkreten aktuellen Behandlung durch das Krankenhaus erhoben und elektronisch verarbeitet wurden.

Die Umsetzung der Informationspflichten kann im Rahmen von mit dem Patienten geführten Gesprächen (mündlich) durch Ärzte, Aufnahmekräfte, Verwaltungspersonal usw. oder unter Verwendung eines standardisierten Formulars (vgl. etwa das anliegende Musterformular), durch Aushang oder dergleichen erfolgen.

6. Welche Dokumentationspflichten bestehen bei der ePA für alle?

Übt der Patient einen Widerspruch aus, ist dieser in der Behandlungsdokumentation des Krankenhauses zu dokumentieren. Bei Einstellen auf Verlangen des Patienten ist die Einwilligung zu dokumentieren.

7. Darf das Krankenhaus Aufgaben an sein Personal delegieren? Falls ja, welche?

Grundsätzlich sind alle im Zusammenhang mit der ePA stehende Arbeiten (etwa Übermittlung und Speicherung der Daten in die ePA, Löschung von Daten auf Wunsch des Patienten sowie Umsetzung von Informationspflichten) delegierbar. Diese Tätigkeiten können insoweit auf Personen übertragen werden, die als berufsmäßige Gehilfen oder zur Vorbereitung auf den Beruf bei dem betreffenden Krankenhaus tätig sind. Eine Ausnahme besteht für Ergebnisse genetischer Untersuchungen oder Analysen im Sinne des Gendiagnostikgesetzes (GenDG). Eine Übermittlung/Speicherung dieser Daten darf nur durch die verantwortliche ärztliche Person nach dem GenDG erfolgen.

8. Inwieweit ist die Delegation des Zugriffs auf die ePA an Dritte, die an der Behandlung beteiligt sind, rechtlich möglich?

Eine Delegation innerhalb des Krankenhauses ist möglich. Eine Delegation des Zugriffs an Dritte ist nicht vorgesehen.

9. Muss dokumentiert werden, welche konkrete Person die ePA befüllt/aktualisiert/gelöscht und/oder eingesehen hat?

Von Gesetzes wegen muss dokumentiert werden, welche konkrete Person auf die elektronische Patientenakte zwecks Befüllung/Aktualisierung/Löschung oder Einsichtnahme zugegriffen oder zuzugreifen versucht hat. Systemseitig werden etwaige Zugriffe bezogen auf die jeweilige Institution, z.B. Name der Arztpraxis, Abteilung des Krankenhauses, protokolliert. Krankenhausinformationssysteme protokollieren darüber hinaus – idealerweise automatisch -, welche konkrete Person aus der Einrichtung (bzw. welcher Benutzeraccount) auf die ePA zugegriffen oder zuzugreifen versucht hat.

C. Befüllung der ePA

10. Darf das Krankenhaus von sich aus die ePA befüllen?Hinsichtlich der Befüllung der ePA ist zu beachten, dass der Gesetzgeber folgendes Konzept vorgesehen hat, wonach wie folgt unterschieden wird:

- Pflicht des Krankenhauses, bestimmte Daten in die ePA zu übermitteln/speichern, es sei denn der Patient widerspricht,

- Befugnis des Krankenhauses, die ePA mit weiteren Daten zu befüllen, es sei denn der Patient widerspricht sowie

- Anspruch der Patienten auf Speicherung weiterer Daten.

Näheres zur Befüllung der ePA können den Antworten zu den Folgefragen entnommen werden:

11. Welchen gesetzlichen Verpflichtungen zur Befüllung unterliegt das Krankenhaus?

Grundsätzlich sind die Krankenhäuser zum Speichern von Daten in der ePA verpflichtet, wenn der Patient nicht der ePA insgesamt widersprochen oder den Zugriff für das entsprechende Krankenhaus derart eingeschränkt hat, sodass eine Speicherung nicht möglich ist. Ab dem bundesweiten Start der ePA, der frühestens Mitte Februar (bzw. realistischerweise wahrscheinlich Anfang April) erwartet wird, müssen zudem folgende Daten als PDF in die ePA gespeichert werden, sofern die Daten bei der konkreten aktuellen Behandlung (Hinsichtlich der Frage, wie die „konkrete aktuelle Behandlung“ zu definieren ist, siehe die Ausführungen unter Frage 15.) erhoben werden und elektronisch verarbeitet werden:

- Entlassbriefe,

- Daten zu Laborbefunden,

- Befundberichte aus bildgebender Diagnostik,

- Befundberichte aus invasiven oder chirurgischen sowie aus nicht-invasiven oder konservativen Maßnahmen.

Zudem sind bestimmte Daten des Patienten einzustellen (sog. Anwendungsfälle), welche per Gesetz oder per Rechtsverordnung festgelegt sind/werden, wobei die genauen Datensätze aktuell noch nicht feststehen. Zum Einführungsdatum 15.1.2025 ist ein bereits bekanntes Datum die elektronische Medikationsliste. Diese kann von den Leistungserbringern eingesehen werden, löst aber noch keine Befüllungspflicht aus, weil die Einträge automatisch durch den eRezept-Fachdienst vorgenommen werden.

Voraussichtlich ab Sommer 2025, wobei das genaue Datum noch nicht feststeht, besteht eine Befüllungspflicht für den elektronischen Medikationsplan und die zusätzlichen Informationen zur Arzneimitteltherapiesicherheit. Voraussetzungen für die Befüllung dieser Daten sind folgende:

- Es handelt sich um medizinische Daten, die bei der konkreten aktuellen Behandlung erhoben werden.

- Die Daten sind in semantisch und syntaktisch interoperabler Form (Hiermit ist die Verarbeitung als so genanntes medizinisches Informationsobjekt gemeint (MIO). MIOs werden von der KBV definiert und technisch spezifiziert) verarbeitbar.

- Es liegt kein Widerspruch des Patienten vor, weder gegen den jeweiligen Anwendungsfall noch gegen das Einstellen der betroffenen Daten.

12. Welche Daten darf das Krankenhaus von sich aus in der ePA speichern?

Das Krankenhaus darf Daten im Rahmen des aktuellen Behandlungskontextes sowie aus vorangegangenen Behandlungen in die ePA einstellen, wenn sie durch das Krankenhaus erhoben und elektronisch verarbeitet wurden, sie aus Sicht des Krankenhauses für die medizinische Versorgung des Patienten erforderlich sind und der Patient der Einstellung nicht widersprochen hat.

13. Welche Daten muss das Krankenhaus auf Verlangen des Patienten speichern?

Das Krankenhaus hat auf Verlangen der Patienten weitere Daten (eAU, eImpfpass, eKinderuntersuchungsheft, usw.) in die ePA zu übermitteln und dort zu speichern, soweit diese Daten in der konkreten aktuellen Behandlung erhoben und elektronisch verarbeitet wurden. Der Patient muss aktiv eingewilligt haben.

14. Muss die ePA auch befüllt werden, wenn die betreffenden Daten vom Krankenhaus nicht elektronisch verarbeitet werden bzw. bei diesem nicht in elektronischer Form vorliegen?

Das Gesetz sieht eine Befüllung der ePA nur für Daten vor, die elektronisch verarbeitet werdenbzw. in elektronischer Form beim Krankenhaus vorliegen. Daher müssen Daten, die nicht in dieser Form vorliegen, vom Krankenhaus nicht in die ePA eingestellt werden und grundsätzlich auch nicht eigens für die ePA in diese Form gebracht werden. Einen Sonderfall stellt die Befüllung der ePA mit der elektronischen Abschrift der Patientenakte dar. Das KIS sieht in der Regel Funktionalitäten vor, um solche elektronischen Abschriften zu erzeugen.

15. Wie definiert sich der „aktuelle Behandlungskontext“, für den die ePA jeweils nur zu befüllen ist?

Die Verpflichtung zur Übermittlung/Speicherung bezieht sich auf Daten, die von den Krankenhäusern bei der konkreten aktuellen Behandlung erhoben/verarbeitet werden. Hiermit ist der übliche „Behandlungsfall“ im Rahmen des jeweils stattfindenden stationären Aufenthalts gemeint.

16. Gibt es medizinische Daten, die das Krankenhaus nicht (auch nicht mit Einwilligungserklärung) in der ePA speichern darf/sollte, etwa Daten außerhalb eines aktuellen Behandlungskontextes?

Auf Wunsch des Patienten können grundsätzlich alle medizinischen Daten in der ePA gespeichert werden. Der geäußerte Wunsch des Patienten entspricht einer Einwilligung. Nur wenn erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Rechte Dritter der Befüllung der ePA entgegenstehen, kann das Krankenhaus von einer Speicherung der Daten absehen.

17. Darf das Krankenhaus Daten in die ePA einstellen, die von den gesetzlichen Regelungen ab 15.01.2025 nicht explizit umfasst sind (z.B. ein Röntgenbild)? Welche Informationspflichten entstehen in diesem Fall, ist ggf. explizit eine Zustimmung des Patienten notwendig und welche Dokumentationspflichten gelten?

Eine Einstellung ist auf Wunsch des Patienten möglich. Ein Röntgenbild als solches dürfte unter die Daten nach § 341 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a) SGB V zu fassen sein, die Daten abbilden, deren Befüllung sich der Patient wünschen kann. Der Patient kann die Einstellung verlangen, wenn das Röntgenbild aus der aktuellen konkreten Behandlung stammt und die Einstellung technisch möglich ist. Die erforderliche Einwilligung (Äußerung des Wunsches/Verlangens) ist nachprüfbar in der Behandlungsdokumentation zu protokollieren. Stammt das Röntgenbild aus einer vorangegangenen Behandlung, kann es auf Verlangen bzw. mit (in der Behandlungsdokumentation zu protokollierender) Einwilligung des Patienten eingestellt werden, allerdings besteht für das Krankenhaus hierzu keine Verpflichtung.

18. Muss das Krankenhaus dem Patienten eine Befüllung empfehlen?

Das Krankenhaus muss bestimmte Daten in die ePA übermitteln. Zudem hat es eine Reihe von Informationspflichten (siehe Frage 5). Empfehlungen darüber hinaus muss das Krankenhaus nicht abgeben.

19. Ist das Krankenhaus berechtigt, dem Verlangen des Patienten, Informationen in der ePA zu speichern, nicht nachzukommen, sofern das Krankenhaus der Ansicht ist, dass die Informationen nicht versorgungsrelevant sind?

Das Gesetz gibt dem Arzt keinen eigenen Beurteilungsspielraum. Der Arzt muss medizinische Daten auf Verlangen des Patienten einstellen, sofern sie durch ihn im Rahmen der konkreten Behandlung erhoben und elektronisch verarbeitet wurden und es sich hierbei um medizinische Informationen handelt. Ob sie aus Sicht des Krankenhauses für die Versorgung relevant sind, spielt keine Rolle. Die entsprechende Einwilligung (das geäußerte Verlangen) des Patienten ist in der Behandlungsdokumentation zu protokollieren. Nicht-medizinische Informationen müssen nicht in die ePA übermittelt werden, auch nicht auf ausdrückliches Verlangen des Patienten.

20. Kann ein Patient einen Widerspruch gegen die Befüllung auf einzelne Daten/Dateien/Dokumente beziehen oder nur gegen die Befüllung insgesamt?

Patienten haben nicht die Möglichkeit, der Befüllung einzelner Daten/Dateien/Dokumente zu widersprechen während die „restlichen“ Daten von den Krankenhäusern in der ePA gespeichert werden. Patienten haben nur die Möglichkeit, der Befüllung mit Daten und Dokumenten der konkreten aktuellen Behandlung in Gänze zu widersprechen (sog. „Alles-oder-Nichts-Prinzip“).

21. Darf der Arzt den Wunsch des Patienten nach einer teilweisen Befüllung der ePA (Weglassen von einzelnen Befunden) mit dem Argument ablehnen, das Weglassen der weiteren Befunde befördere ein falsches Gesamtbild?

Eine Verweigerung mit dem Verweis auf ein falsches Gesamtbild ist nicht zulässig. Patienten können ohnehin nur der gesamten Dateneinstellung widersprechen und nicht der Befüllung mit einzelnen Datensätzen. Vgl. hierzu die Ausführungen der vorhergehenden Frage.

22. Inwiefern muss das Krankenhaus die Daten, mit denen es die ePA befüllt, näher bezeichnen?

Die Daten, die Krankenhäusern in syntaktisch und semantisch interoperabler Form vorliegen, müssen aufgrund ihrer technischen Beschaffenheit nicht mit zusätzlichen Angaben angereichert werden. Das KIS kann die relevanten Angaben in der Regel automatisch ermitteln und die ePA befüllen. Werden sonstige, weniger gut standardisierte Dokumente (z.B. PDF) in die ePA eingestellt, müssen sie grundsätzlich einer Kategorie (z.B. Daten zu Befunden, Diagnosen, Therapiemaßnahmen, usw.) zugeordnet und um weitere Informationen wie die Fachrichtung, das Datum der Behandlung sowie Schlüsselwörter ergänzt werden (sog. Metadaten). Hier kann es (je nach Primärsystem

und Situation) erforderlich sein, dass die einstellende Person manuell Informationen ergänzt.

23. Ist das Krankenhaus verpflichtet, Metadaten der einzustellenden Informationen vollständig zu befüllen? Gibt es einen Unterschied zwischen strukturierten Daten (MIO-Dokumenten / FHIR-Daten) (FHIR/Fast Healthcare Interoperability Resources ist ein internationaler Standard für den sicheren und effizienten Austausch von Gesundheitsdaten zwischen IT-Systemen. Er definiert Datenformate und Schnittstellen, um die Interoperabilität im Gesundheitswesen zu verbessern.) und generischen Dokumentenformaten (bspw. PDF)?

Welche Angaben verpflichtend und welche optional sind, ergibt sich aus den technischen Feststellungen der gematik hierzu. Das Primärsystem (KIS) setzt diese Vorgaben um und unterstützt das Krankenhaus bei der Bedienung der ePA. Grundsätzlich besteht dabei kein Unterschied zwischen den Dokumententypen. Bei MIOs kann davon ausgegangen werden, dass die Metadaten zuverlässig vom KIS ergänzt werden. Bei generischen Dokumenten (z.B. PDF) kann es hingegen sein, dass dem KIS nicht genügend Informationen zur Verfügung stehen, um die Metadaten automatisiert zu ergänzen, so dass eine manuelle Erfassung einzelner Angaben erforderlich sein kann.

24. Inwiefern ist eine Dokumentation im Zusammenhang mit der Befüllung ratsam?

Es besteht keine Pflicht des Krankenhauses, in seiner Primärdokumentation aufzuzeichnen, welche Daten es in die ePA übertragen hat. Idealerweise erfolgt aber eine automatische Protokollierung durch das KIS, da der Patient Inhalte der ePA löschen und somit im Nachhinein nachvollzogen

werden kann, dass das Krankenhaus seinen Befüllungsverpflichtungen nachgekommen ist.

25. Muss das Krankenhaus den Patienten von sich aus auf etwaige Folgen des jeweiligen Widerspruchs hinweisen?

Die Unterstützungsleistung des Krankenhauses bezieht sich auf das Befüllen der ePA. Welche Inhalte der Patient in der ePA haben möchte bzw. nach Befüllung wieder löscht, muss er eigenverantwortlich entscheiden, da die ePA eine rein patientengeführte Akte ist. Zudem ist es Sache der Krankenkassen, die Patienten über die ePA zu informieren, einschließlich der Folgen der Ausübung ihres Widerspruchsrechts.

26. Wie muss der ausgeübte Widerspruch dokumentiert werden?

Ein Widerspruch des Patienten ist nachprüfbar in der Behandlungsdokumentation zu protokollieren. Hierfür genügt ein Vermerk, dass das Widerspruchsrecht ausgeübt worden ist. Gesetzlich ist nicht vorgesehen, dass der Widerspruch durch das Krankenhaus direkt technisch in der ePA

protokolliert wird.

27. Darf ein Krankenhaus die Befüllung zeitlich nachgelagert vornehmen? Ggf. wie lange nach dem Patientenkontakt?

Das Gesetz macht keine konkreten zeitlichen Vorgaben, wann das Krankenhaus Behandlungsdaten in die ePA einzustellen hat. Da ein Zugriffszeitraum von 90 Tagen ab Nachweis des Vorliegens einer Behandlungssituation (d.h. ab Einstecken der eGK) in der ePA voreingestellt ist, ist dem Krankenhaus damit grundsätzlich die Möglichkeit eingeräumt, die betreffenden Behandlungsdaten innerhalb dieser 90 Tage in die ePA einzustellen. Allerdings sollte das Krankenhaus die Relevanz der betreffenden Daten für die weitere Versorgung berücksichtigen: Ist absehbar, dass die einzustellenden Daten für zeitnahe weitere Behandlungen bzw. Behandlungsschritte bei einem anderen Behandler von Bedeutung sind, sollte das Krankenhaus die betreffenden Daten möglichst so zeitnah einstellen, dass dieser andere Behandler sie bei dessen nächstem Patientenkontakt in der ePA vorfindet.

28. Muss das Krankenhaus eine Befüllung der ePA auch nach Ablauf der Zugriffsberechtigung (gesetzliche Voreinstellung 90 Tage) vornehmen?

Nach Ablauf der Zugriffsberechtigung können die Behandlungsdaten nicht mehr in die ePA eingestellt werden. Die Einstellung kann dann beim nächsten Patientenkontakt (und erneuter Erteilung der Zugriffsberechtigung) nachgeholt werden, soweit der Patient nicht zuvor bereits die Zugriffsberechtigung verlängert oder erneuert. Erklärt der Patient innerhalb der laufenden Zugriffsberechtigungsfrist einen Widerspruch gegen die Dateneinstellung, verzichtet er aktiv und ausdrücklich auf die betreffenden Daten, die ansonsten in die ePA eingestellt würden. Die Daten müssen (und dürfen) dann nicht mehr eingestellt werden.

29. Haftet das Krankenhaus, wenn es wichtige (haftungs- bzw. schadensrelevante) Informationen nicht in die ePA übermittelt?

Eine Haftung des Krankenhauses im Rahmen der Nichtübermittlung von Dokumenten in die ePA kommt allenfalls in Ausnahmefällen in Betracht, da auch für die übrigen Leistungserbringer das anamnestische Gespräch Grundlage für deren Behandlung bleibt und die ePA nur unterstützende

Funktion hat und haben kann, die Anamnese aber keinesfalls ersetzt. Als ein solcher enger Ausnahmefall kommt beispielsweise die Information über die schwere Unverträglichkeit eines zu Behandlungszwecken eingesetzten Präparates in Betracht.

29. Haftet das Krankenhaus, wenn es wichtige (haftungs- bzw. schadensrelevante) Informationen nicht in die ePA übermittelt, weil

- die Informationen von ihm nicht in semantisch und syntaktisch interoperabler Form verarbeitet werden,

- die Informationen von ihm nicht elektronisch verarbeitet werden,

- die Informationen aus vorangegangenen Behandlungen sind,

- die Informationen keinem Anwendungsfall oder weiteren Datenobjekten zuzuordnen sind.

Eine Haftung des Krankenhauses für die Nichtübermittlung von Dokumenten scheidet in den genannten Fällen grundsätzlich schon deshalb aus, weil in diesen Fällen keine Pflicht zur Dateneinstellung in die ePA besteht.

30. Was gilt im Zusammenhang mit der Einstellung von Befunden, die mit dem Patienten noch nicht besprochen sind?

Unbesprochene Befunde sollten nicht in die ePA eingestellt werden, wenn der Einstellung erhebliche therapeutische Gründe entgegenstehen. Bei unkritischen Befunden ist eine Einstellung auch ohne vorherige Besprechung möglich.

D. Aktualisierung der ePA

31. Darf oder muss das Krankenhaus von sich aus Inhalte der ePA aktualisieren?Die Einstellungsverpflichtung ergibt sich immer bezogen auf die aktuelle Behandlung. Eine darüberhinausgehende Aktualisierungsverpflichtung besteht nicht. Sonderfall: Sind Daten des elektronischen Medikationsplans und zusätzliche Informationen zur Arzneimitteltherapiesicherheit in der ePA gespeichert und ändern sich diese, haben die Patienten einen Anspruch auf Speicherung der geänderten Daten / Aktualisierung in der ePA. Der Anspruch richtet sich gegen den Leistungserbringer, der die Änderung der Daten vorgenommen hat. Über diesen Anspruch sind die Patienten zu informieren. Gleiches gilt auch für den elektronischen Notfalldatensatz.

32. Darf oder muss das Krankenhaus Wünschen des Patienten nach einer Aktualisierung der ePA nachkommen?

Die Befüllungsverpflichtungen der Krankenhäuser kennen keine Aktualisierungsverpflichtungen.

33. Muss das Krankenhaus Inhalte der ePA auf Inkonsistenzen, Lücken oder Widersprüche zu anderen Informationsobjekten in der Telematikinfrastruktur prüfen und ggf. bereinigen?

Nein. Die ePA ist eine rein patientengeführte Akte. Es ist nicht Aufgabe des Krankenhauses, die Konsistenz der ePA zu prüfen.

34. Muss das Krankenhaus objektiv falsche Informationen in der ePA korrigieren?

Eine Korrekturpflicht besteht allenfalls für selbst eingestellte, zum Zeitpunkt des Einstellens falsch eingetragene Daten (z.B. infolge von Tippfehlern), insbesondere wenn ansonsten das Patientenwohl gefährdet wäre. Daten, die von anderen Leistungserbringer eingestellt wurden, müssen hingegen grundsätzlich nicht korrigiert werden, zumal dies technisch auch nicht möglich ist. Eigene relevante Befunde/Diagnosen, die von denen eines anderen Leistungserbringers abweichen, müssen als eigener Eintrag in die ePA eingestellt werden, ohne den abweichenden Eintrag

des anderen Leistungserbringers beispielsweise durch überschreiben oder löschen zu „korrigieren" (es sei denn, die technische Ausgestaltung der Aktenführung sieht dies für bestimmte Anwendungsfälle gerade so vor, siehe dazu auch Frage 31).

35. Inwiefern muss das Krankenhaus den Patienten auf eine Aktualisierung hinweisen?

Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung, auf Aktualisierungen hinzuweisen. Die Aktualisierung entspricht in der Regel dem Einstellen neuer Inhalte im Rahmen der aktuellsten konkreten Behandlung. Ausnahme: Allerdings ist der Patient darüber zu informieren, dass er einen Anspruch auf Änderung der Notfalldaten hat. Dies gilt auch für die Daten des Medikationsplans, sofern diese in der ePA gespeichert sind und sich ändern.

E. Löschung von Inhalten der ePA

36. Darf das Krankenhaus von sich aus Inhalte der ePA löschen?Die ePA ist eine rein patientengeführte Akte. Alleine der Patient entscheidet darüber, ob er eine ePA hat und folglich auch darüber, ob und ggf. inwieweit er Daten löscht oder löschen lässt. Angesichts dieser „Patientensouveränität“ darf das Krankenhaus Inhalte der ePA nicht von sich aus löschen. Eine Löschung durch das Krankenhaus setzt ein Verlangen des Patienten voraus. Nur in diesem Falle ist das Krankenhaus zu einem Zugriff berechtigt, um die vom Patienten ausgewählten Inhalte der ePA zu löschen.

37. Ist das Krankenhaus verpflichtet, auf Wunsch des Patienten Daten aus der ePA zu löschen?

Das Krankenhaus ist verpflichtet, Daten aus der ePA auf Wunsch des Patienten zu löschen. Das Krankenhaus ist jedoch nicht Dienstleister des Patienten bei dessen ePA-Datenmanagement, sondern ist auch bzgl. Löschungen nur unterstützend tätig, so dass Löschungen nur im Rahmen

des Zumutbaren und nur, soweit es die jeweilige Kapazität bzw. Auslastung beim Krankenhaus in der betreffenden Situation erlaubt, vorzunehmen sind. Unzumutbar dürften insoweit beispielsweise umfangreichere Löschverlangen und insbesondere solche Löschverlangen sein, bei denen

der Patient nicht von vorherein ganz gezielt die zu löschenden Einträge benennen kann, sondern zu deren Ermittlung zunächst die Akte „durchforsten“ muss; letzteres vorzunehmen oder zu unterstützen ist von der Löschpflicht des Krankenhauses nicht umfasst. Handelt es sich um Daten, die von einem anderen Leistungserbringer eingestellt wurden, kann es empfehlenswert sein, den Patienten darauf hinzuweisen, dass die Daten besser von diesem Leistungserbringer gelöscht werden sollten, da dieser die Sinnhaftigkeit einer Löschung besser beurteilen und den Patienten diesbezüglich ggf. beraten kann. Eine Dokumentation vorgenommener Löschungen ist zwar nicht vorgeschrieben, kann aber – je nach Wichtigkeit der gelöschten Information – ratsam sein. Idealerweise sollten die KIS Sicherheitsabfragen, ob eine Löschung tatsächlich intendiert ist, sowie automatisierte Protokollierungen von Löschungen vorsehen.

38. Muss das Krankenhaus darauf hinweisen, dass das Löschen und Verbergen von Daten negative Folgen für die Behandlung des Patienten haben kann, da diese Daten in der Folge unter Umständen den in die Versorgung des Patienten einbezogenen Leistungserbringern nicht vorliegen?

Das Gesetz statuiert weder allgemein noch im Einzelfall eine Verpflichtung für Krankenhäuser, die Patienten über mögliche negative Folgen des Löschens und/oder Verbergens von ePA-Inhalten informieren zu müssen. Eine einzelfallbezogene Pflicht (bzgl. eines konkreten Löschens/Verbergens) scheidet schon deshalb aus, weil das Krankenhaus über eine vom Patienten beabsichtigte Löschung im Zweifel überhaupt keine Kenntnis hat. Und selbst wenn, ist dies allein Sache des Patienten, der die ePA eigenverantwortlich führt. Das Krankenhaus kann den Patienten auf

die Möglichkeit zur Verarbeitungsbeschränkung im Gegensatz zur Löschung hinweisen, womit die Daten in der ePA erhalten bleiben. Dies ist aber keine gesetzliche Hinweispflicht.

39. Gibt es Löschfristen und wenn ja für welche Artefakte in der ePA eines Patienten?

Nein, da die ePA eine patientengeführte Akte ist.

F. Einsichtnahme in die ePA durch Krankenhäuser

40. Darf das Krankenhaus von sich aus Einsicht in die ePA nehmen? Bedarf es einer Aufforderung durch den Patienten?Das Krankenhaus darf von sich aus Einsicht in die ePA nehmen, wenn der Patient dem Zugriff durch das Krankenhaus nicht über die App oder Ombudsstelle widersprochen hat und es für die Versorgung des Patienten erforderlich ist.

41. Muss das Krankenhaus explizit nachfragen, ob der Patient einen Widerspruch erklärt hat oder im System nachprüfen, ob Widersprüche „zu finden sind“?

Nein, vielmehr gilt Folgendes: Hat der Patient einen Widerspruch erklärt, kann das Krankenhaus davon ausgehen, dass dieser systemisch/technisch umgesetzt ist. Hat der Patient z.B. dem Zugriff eines Krankenhauses auf bestimmte Daten oder Anwendungsfälle widersprochen, kann das

Krankenhaus diese schlicht nicht sehen bzw. nicht darauf zugreifen; diese sind vielmehr für das Krankenhaus verborgen.

42. Muss das Krankenhaus den Patienten fragen, ob sein Zugriff begrenzt ist? Darf oder muss das Krankenhaus den Patienten auf mögliche Konsequenzen eines begrenzten Zugriffs aufmerksam machen?

Das Krankenhaus muss den Patienten nicht fragen, ob sein Zugriff begrenzt ist, zumal es im Falle einer Zugriffsbegrenzung technisch auch gar nicht auf die ePA zugreifen kann. Im Rahmen des anamnestischen Gespräches fragt der Arzt nach dem Befund und nicht nach den Zugriffsrechten.

Es besteht die Mitwirkungspflicht des Patienten, vorhandene Befunde unabhängig vom Medium verfügbar zu machen. Auch muss der Arzt den Patienten nicht auf mögliche Konsequenzen eines begrenzten Zugriffs aufmerksam machen.

43. Muss das Krankenhaus den gesamten Inhalt ansehen? Wie muss sich das Krankenhaus Kenntnis von den Inhalten der ePA verschaffen?

Grundsätzlich gibt es keine anlasslose Einsichtnahmeverpflichtung in die ePA. Grundlage der ärztlichen Behandlung bleibt das anamnestische Gespräch. Gebietet die ärztliche Sorgfalt im Zusammenhang mit diesem Gespräch oder die Behandlungssituation die Würdigung/Einbeziehung z.B. bestimmter Vorbefunde, erfolgt die Bitte des Arztes, diese vorzulegen. Dabei ist das Medium, auf dem sich dieser Befund befindet (Papier, CD, ePA, usw.) völlig unerheblich. Anlasslos besteht insofern keine Verpflichtung, in die ePA Einsicht nehmen zu müssen. Eine generelle Verpflichtung,

den gesamten Inhalt der ePA zu sichten, besteht insofern ebenfalls nicht.

44. Inwieweit haftet das Krankenhaus, wenn es auf aufgrund von technischen Schwierigkeiten nicht auf die ePA oder Informationen darin zugreifen kann?

Zur vorstehenden Frage gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder Rechtsprechung noch hinreichend juristische Literatur. Eine Haftung des Krankenhauses kommt nur dann in Betracht, sofern die ärztliche Sorgfalt im Zusammenhang mit dem anamnestischen Gespräch nicht eingehalten wird. Es gelten die üblichen Haftungsmaßstäbe.

45. Wie kann sich das Krankenhaus Kenntnis von Inhalten der ePA verschaffen?

Das Krankenhaus kann die ePA mit Hilfe bestimmter Metadaten durchsuchen, insbesondere der Klassifikation des Dokumentes (z.B. Befundbericht, Attest, Operationsbericht, Entlassbrief, etc.), Datum des Einstellens, Facharztrichtung und Name des Einstellenden. Eine Volltextsuche ist aktuell nicht möglich. Diese ist erst für 2026 geplant.

46. Muss das Krankenhaus bei jeder Behandlungssituation mit dem Patienten Einsicht in die ePA nehmen?

Das Krankenhaus muss nicht bei jeder Behandlungssituation mit dem Patienten Einsicht in die ePA nehmen. Grundlage der ärztlichen Behandlung bleibt das anamnestische Gespräch. Ergeben sich hieraus oder aus der Behandlungssituation Umstände, aus denen nach ärztlicher Sorgfalt ein Einblick in Unterlagen der ePA erforderlich werden, erfolgt die Verpflichtung auf Basis dieser Umstände, die Inhalte (z.B. einzelne Befunde) aufzusuchen. Dabei erfragt der Arzt jedoch nicht das jeweilige Medium, sondern z.B. den Befund an sich.

47. In welchem Umfang darf oder muss das Krankenhaus, sich Kenntnis über die Inhalte verschaffen, die der Patienten selbst in die ePA übertragen hat?

Eine anlasslose Ausforschungsverpflichtung in der ePA gibt es – wie auch im Rahmen des anamnestischen Gespräches – nicht. Dies gilt auch im Hinblick auf Daten, die seitens der Patienten in die ePA übertragen wurden. Insofern ergibt sich eine entsprechende Einsichtnahme ausschließlich

aus der Anamnese. Es gilt insoweit das gleiche wie bzgl. der Frage 43.

48. Welche (Mitwirkungs-)Pflichten treffen den Patienten im Umgang mit der ePA im Rahmen der Behandlung?

Wie auch im Rahmen der Anamnese (Mitwirkungsverpflichtung des Patienten!) hat der Patient im Umgang mit der ePA auf behandlungsrelevante Einträge in der ePA hinzuweisen, sofern sie ihm bekannt sind.

49. Wie muss das Krankenhaus mit den Ergebnissen der Einsichtnahme bei der Versorgung des Patienten umgehen? Inwieweit hat es die Ergebnisse der Einsichtnahme zu berücksichtigen?

Sofern der Arzt im Rahmen der Behandlung in die ePA Einsicht nimmt, weil hierzu Veranlassung bestand, wird er sich die entsprechend zur Kenntnis genommenen Inhalte der ePA – wie auch sonst zur Kenntnis genommene Unterlagen – als Kenntnis zurechnen lassen müssen.

50. Darf das Krankenhaus bei der Einsichtnahme in die ePA auf die Vollständigkeit und Richtigkeit der erhaltenen Ergebnisse vertrauen? Ist hierfür zwischen den einstellenden Personenkreisen zu unterscheiden (Befüllung durch Krankenhaus, Patienten, Krankenkassen)? Muss nach Daten/Anwendungsfällen unterschieden werden?

Im Rahmen der gebotenen ärztlichen Sorgfalt darf der Arzt (wie auch im anamnestischen Gespräch) auf die Richtigkeit der ihm überlassenen Unterlagen (hier ePA) vertrauen. Dieses Vertrauen wird nur bei Vorliegen besonderer Umstände nicht zu rechtfertigen sein. Die ePA-Unterlagen ersetzen allerdings nicht die eigene Anamnese. Von der Vollständigkeit der Dokumentation in der ePA kann in der Regel nicht ausgegangen werden, insbesondere weil der Patient Löschungen vornehmen oder verlangen kann.

51. Was muss das Krankenhaus im Zusammenhang mit der Einsichtnahme dokumentieren? Wie muss dokumentiert werden?

Hier gilt keine Besonderheit gegenüber anderen wesentlichen Schritten der Behandlung. Diese sind in der Patientendokumentation zu dokumentieren.

G. Fragen zu Videosprechstunden

52. Ist das Krankenhaus im Rahmen einer Videosprechstunde verpflichtet, Einsicht in die ePA zu nehmen?Es gelten hier keine Besonderheiten gegenüber der Präsenzversorgung.

53. Gibt es bei der Videosprechstunde Besonderheiten, die das Krankenhaus hinsichtlich der ePA berücksichtigen muss?

Nein, es gelten bei der Videosprechstunde die gleichen Regelungen.

H. Sonstige Fragen zur ePA

54. Welche Verarbeitungsrechte oder -pflichten gelten im Zusammenhang mit Privatleistungen bei gesetzlich Versicherten?Das Gesetz differenziert grundsätzlich nicht zwischen Leistungen der GKV und privatärztlichen Leistungen, so dass prinzipiell in Betracht kommt, dass die ePA auch versorgungsrelevante medizinische Informationen aufgrund privatärztlicher Leistungen umfassen kann. Im Einzelnen wird es dabei mit Blick auf die intendierte, weitgehend Primärsystem-gestützte (z.B. KIS) Befüllung auch auf die konkrete technische Ausgestaltung ankommen.

55. Gilt eine besondere Hinweispflicht des Krankenhauses, wenn mit der Datenspeicherung eine mögliche Diskriminierung oder Stigmatisierung des Patienten verbunden sein kann?

Bei besonders stigmatisierenden Erkrankungen (z.B. psychischen Erkrankungen, sexualbezogenen Erkrankungen, Schwangerschaftsabbrüchen) sieht das Gesetz eine besondere Hinweispflicht des Krankenhauses gegenüber dem Patienten vor, dass der Übermittlung und Speicherung derartiger Daten in der ePA widersprochen oder ihre Verarbeitung beschränkt werden kann. Ein daraufhin ausgeübter Widerspruch ist nachprüfbar in der Behandlungsdokumentation zu protokollieren.

56. In welchen Fällen sind Einwilligungen vom Patienten einzuholen? Welche Form ist zu beachten?

Auch wenn die Erklärung von Widersprüchen maßgeblich ist, bedarf es in einzelnen Fällen der Einholung von Einwilligungen. Dabei genügt es aus datenschutzrechtlicher Sicht in der Regel, wenn Einwilligungen ausdrücklich eingeholt werden. Zulässig sind danach ausdrückliche mündliche

und elektronisch fixierte Einwilligungen sowie ferner eindeutig bestätigende Handlungen. Einwilligungen sind in folgenden Fällen einzuholen:

- Verlangt der Patient die Übermittlung und Speicherung weiterer Daten, die die Krankenhäuser nicht ohnehin verpflichtend in die ePA speichern, ist dies nur zulässig, sofern der Patient einwilligt. Die Erteilung der Einwilligung ist zu dokumentieren. Die Einwilligung kann alleine aus

- dem „Verlangen“ des Patienten abgeleitet werden.

- Hinsichtlich der Ergebnisse genetischer Untersuchungen oder Analysen im Sinne des Gendiagnostikgesetzes (GenDG) darf die Übermittlung und Speicherung dieser Daten in die ePA nur mit ausdrücklicher und schriftlich oder in elektronischer Form vorliegender Einwilligung des Patienten erfolgen. Dies gilt auch für Daten aus vorangegangenen Behandlungen.

- Der Zugriff auf Daten zu Hinweisen des Patienten auf das Vorhandensein und den Aufbewahrungsort von Erklärungen zur Organ- und Gewebespende darf nur mit Einwilligung des Patienten erfolgen.

- Der Zugriff auf Daten zu Hinweisen des Patienten auf das Vorhandensein und den Aufbewahrungsort von Vorsorgevollmachten oder Patientenverfügungen darf nur mit Einwilligung des Patienten erfolgen.

Glossar

Benutzeroberfläche eines Endgeräts

Der Teil etwa eines Smartphones, PCs, Laptops, über den die Patientin oder der Patient die ePA nutzt. Sie beinhaltet Menüs, Schaltflächen und Eingabefelder. Dadurch lassen sich Informationen eingeben, Daten abrufen und Funktionen der Patientenakte nutzen.

Daten aus der konkreten aktuellen Behandlung/dem aktuellen Behandlungskontext

Gemäß ePA-Befüllungsverpflichtungen darf ein Krankenhaus im Regelfall nur Daten im Rahmen der „konkreten aktuellen Behandlung“ erheben und verarbeiten (§ 348 Abs. 2 SGB V). Gemeint ist hiermit die Behandlung im Rahmen des jeweils stattfindenden stationären Aufenthalts. Eine Behandlung gilt auch nach ePA-Einführung als abgeschlossen mit dem Datum der Entlassung. Auch für chronische Erkrankungen, in deren Rahmen häufiger Behandlungen im Krankenhaus stattfinden, gelten keine Besonderheiten. Insbesondere Parallelen zum vertragsärztlichen Bereich, etwa eine Anknüpfung an das Kalendervierteljahr, können nicht gezogen werden. Sie fußen auf anderen Gegebenheiten.

Dispensierinformationen

Werden von der abgebenden Leistungserbringerinstitution für die oder den Versicherten über den E-Rezept-Fachdienst bereitgestellt. Sie enthalten Informationen über die Abgabe von Arzneimitteln. Möglicherweise unterscheiden sie sich von den Informationen im Verordnungsdatensatz.

Einwilligung

Die Erklärung von Widersprüchen durch die Etablierung der Opt-Out-Möglichkeiten gewinnt an Bedeutung. Dennoch lässt es sich oft nicht vermeiden, „ausdrücklich“ Einwilligungen einzuholen. Zulässig sind danach ausdrückliche mündliche und elektronisch fixierte Einwilligungen und eindeutig bestätigende Handlungen, zum Beispiel Kopfnicken (Art. 9 Abs. 2a DS-GVO2 / § 13 Abs. 2 Ziff. 1 DSGEKD3 / § 11 Abs. 2a KDG4).

Elektronische Gesundheitskarte (eGK)

Digitaler Ausweis für gesetzlich Versicherte in Deutschland. Sie enthält persönliche Daten des Versicherten (Name, Geburtsdatum, Versichertennummer, Informationen zur Krankenversicherung). Zusätzlich ermöglicht die eGK den sicheren Zugriff auf Anwendungen wie das e-Rezept oder die ePA. Außerdem lassen sich Notfalldaten und der Medikationsplan darauf speichern.

Elektronische Patientenakte (ePA)

Versichertengeführte elektronische Akte, die den Patientinnen oder Patienten von den Krankenkassen gemäß § 342 SGB V zur Verfügung gestellt wird. Mit ihr können diesen Informationen, insbesondere zu Befunden, Diagnosen, durchgeführten und geplanten Therapiemaßnahmen sowie zu Behandlungsberichten, barrierefrei elektronisch bereitgestellt werden. Jeder/m gesetzlich Versicherten wird eine ePA angeboten. Ihre Nutzung erfolgt freiwillig. Die ePA kann abgelehnt oder jederzeit gelöscht werden. Als rein versichertengeführte, freiwillige Akte, deren Nutzung und Befüllung einzig der Patientin oder dem Patienten überlassen ist, ersetzt die ePA nicht die primäre, „normale“ Behandlungsdokumentation im Krankenhaus. Diese besteht unabhängig von der Nutzung einer ePA weiter.

Elektronische Patientenkurzakte

Enthält Informationen, die eine Übersicht über die wichtigen Gesundheitsdaten des Versicherten ermöglichen und geeignet sind, die grenzüberschreitende medizinische Versorgung in einem anderen EU-Mitgliedstaat zu unterstützen (§ 341 Abs. 2 Nr. 1 c SGB V, § 358 Abs. 1a SGB V). Die Patientenkurzakte soll nach dem Rollout der ePA für alle als Informationsobjekt gemäß § 342 Abs. 2a SGB V in semantisch und syntaktisch interoperabler Form, die mit den internationalen Standards für eine Patientenkurzakte interoperabel ist, in der ePA nach § 341 Abs. 2 Nr. 1 c SGB V gespeichert werden. Sie soll es den Versicherten etwa ermöglichen, die bisher auf der eGK gespeicherten Notfalldaten in die ePA zu überführen.

Informationsobjekte („MIOs“)

Standardisierte Datensätze, die spezifische medizinische Informationen strukturiert und einheitlich abbilden. Sie sollen im Rahmen der ePA verwendet werden, um eine einheitliche und interoperable Speicherung und den Austausch von Gesundheitsdaten zu gewährleisten. Dies können z.B. der Medikationsplan, der Impfpass, die Patientenkurzakte oder der Krankenhaus-Entlassbrief sein. Die MIOs werden spezifiziert von einem Unternehmen in KBV-Trägerschaft.

In semantisch und syntaktisch interoperabler Form

In semantisch und syntaktisch interoperabler Form Daten sind so strukturiert und kodiert, dass sie sich sowohl inhaltlich (semantisch) als auch in ihrer Darstellung und Struktur (syntaktisch) von verschiedenen Systemen verstehen und verarbeiten lassen. Semantische Interoperabilität gewährleistet, dass die Bedeutung der Daten einheitlich interpretiert wird, während syntaktische Interoperabilität die technische Kompatibilität der Datenformate und Kommunikationsprotokolle sicherstellt. So können beispielsweise MIOs, die auf Basis von Standards wie HL7 FHIR und Kodiersystemen wie SNOMED CT oder LOINC spezifiziert werden, als syntaktisch und semantisch interoperabel angesehen werden.

In strukturierter oder unstrukturierter Form

Strukturierte Daten sind Daten, die in einem klar definierten Format organisiert und sich leicht durch Algorithmen verarbeiten und durchsuchen lassen. Beispiel: die MIOs. Unstrukturierte Daten sind Daten, die keinem festen Format folgen und daher schwieriger maschinell auszuwerten sind. Beispiele: PDF oder einfache Bilddokumente.

Notfalldaten (§ 334 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 SGB V)

Werden zunächst auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert. Dies soll erst geändert werden, sofern technische Lösungen der gematik vorliegen, die die Verfügbarkeit der Notfalldaten in mobilen Einsatzszenarien sowie in Umgebungen ohne Netzverfügbarkeit sicherstellen.

Opt-Out

Entscheidung einer Patientin oder eines Patienten gegen das Angebot einer ePA

Protokollierung von Einwilligungen und Widersprüchen

Teilweise fordert der Gesetzgeber eine Protokollierung von Widersprüchen und von Einwilligungen. Diese Protokollierung muss in der primären Behandlungsdokumentation des Krankenhauses erfolgen. Hier genügt jedoch ein einfacher Vermerk in der Behandlungsdokumentation.

Weiterführende Links und Downloads

Beschreibung und Verlinkung |

Herausgeber |

|---|---|

Bundesministerium für Justiz |

|

Bundesministerium für Gesundheit |

|

Prozessual-technische Umsetzungshinweise zur ePA in den Krankenhäusern |

DKG |

DKG |

|

DKG |

|

gematik |

|

gematik |

|

gematik |

|

gematik |

|

gematik |

|

Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH (DKTIG) |

|

Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH (DKTIG) |

(Hinweis für alle ePA-Seiten: Diese Informationen stellen lediglich eine grobe Übersicht des Systems dar. Für Problemstellungen im Einzellfall kann die KGNW keine Gewähr übernehmen.)